雑感540-2010.11.29「MWCNT(多層カーボンナノチューブ)の生体影響(その2)」

A. MWCNT(多層カーボンナノチューブ)の生体影響(その2)

雑感537で、ラットに気管内投与したMWCNTの肺の中での様子を顕微鏡写真によって示した。あの写真から、マクロファージがMWCNTを取り込んで、丸めていく様子がよく分かる。今回は、生体影響についての部分を説明したい。

何を調べているか

肺に粒子が入った時の生体影響(この場合はラット)を知るために私達は以下のような項目を調べている。

1)気管支肺胞洗浄液(BALFと言う)中の細胞の変化といくつかのバイオマーカー(LDH、タンパク,サイトカインなど)

2)肺および他の組織の病理診断

3)その他(一般状態,体重、臓器重量、様々なバイオマーカー、場合によっては遺伝子発現解析(HO-1など))

4)組織中の粒子の存在量(特に肺組織)

今回は、簡単に1)と2)の結果のみここに書くことにする。詳しくは原論文を見て頂きたい。原論文の情報は末尾。

BALFの細胞所見の意味

BALFというのは、肺に生理食塩水かそれに類する水溶液を入れて気管支から肺胞の領域を洗った液であるが、その中に含まれる細胞やバイオマーカーの性質を調べることで、炎症の程度や質を評価できる。

この研究でも、BALFの種々の性質が測定されているが、ここでは、好中球の数とLDHの値の結果を示す。好中球は、生体に細菌、ウイルス(微粒子もこれと同等な動きをする)などが侵入した際に、真っ先にでてきて、貪食し処理しようとする球状の細胞で白血球のひとつ 。炎症の程度の指標としてしばしば使われているPMN(多形核白血球)はここで言う好中球とほぼ同じ意味である。

好中球の数が多いことは炎症の程度が高いことを示すが、異物が侵入した際に好中球が現れることは正常な防御反応であるので、この値自体が炎症の悪影響を示すとは限らない。また、BALFを採取する方法によって濃度は異なるので、異なる研究間で好中球の濃度を比較する場合には注意が必要である。

LDHは乳酸脱水素酵素のことで、これは炎症により細胞が破壊されると増加するので細胞毒性のマーカーとして使われている。この二つは、人間ドックでも測定されている。それはBALFではなく血液中濃度ではあるが。私の測定値を調べてみた。

私の人間ドックでの結果(血中濃度)

| 試験項目 |

通常の範囲 |

2010年7月 |

前回 |

医師の意見 |

| 白血球数(千/mm3) |

3.2〜7.9 |

4.9 |

5.2 |

|

| 白血球中好中性分葉核球の割合(%) |

45.3〜75.0 |

51.2 |

60.3 |

|

| LDH(IU/L) |

119〜229 |

260* |

245* |

やや範囲を超えているが、GOTも高くないので問題なし |

| GOT(IU/L) |

13〜33 |

28 |

23 |

|

(虎の門病院)*通常の範囲を超えている。

こういう指標の意味を実感してもらいたかったので、私の測定値を示した。こういう値はある程度いつも動いているということを知って貰いたいという気持ちもあった。

BALFの性質の変化

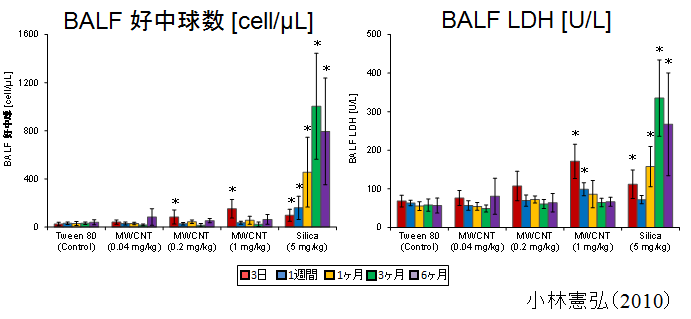

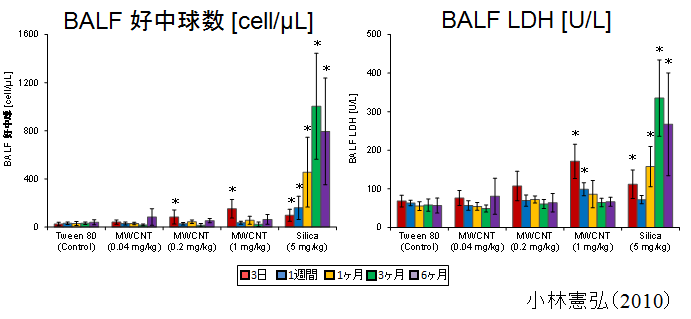

以下に、今度は本題のラットの試験結果を示す。左側がBALF中の好中球の数、右側がLDHの数である。

どういう実験か

実験条件を簡単に書いておく。詳しくは原論文を見て頂きたい。

試験動物は8週齢の雄性Crl:CD (SD) ラット。MWCNT(MWNT-7)をTween80の分散剤水溶液に加えて超音波で分散した液を気管内投与した。投与量は、MWCNTとして0.04mg/rat-bw-kg(ラットの体重1kg当たり、MWCNT0.04mgの意味。以下rat-bwは省略)、0.2 mg/kg、1mg/kgである。

陰性対照は分散剤、陽性対照はミクロンサイズの結晶性シリカ(Min-U-Sil 5)である。ナノ材料の対照にミクロンサイズの結晶性シリカを使うのは奇妙な感じがするが、ナノサイズにすると結晶形が壊れてしまい、生体に対する影響は小さくなってしまうので、Min-U-Silが広く使われている 。

上の図は、一番左の群(棒グラフが5本)が陰性対照、つづく3群がMWCNT 0.04、0.2、1 mg/kgで、最後がMin-U-Sil 5mg/kgである。

棒グラフの一番左が投与後3日、次いで、1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月である。※がついているのが、陰性対照と比べて有意差(p<0.05)のあるものである。

この二つのグラフで見ると、1mg/kgの場合には、初期の段階で有意差ありの場合があるが、すぐに消えてしまい、それより低い用量の時は初期も含めて全く変化がない。他方シリカでは、時間経過とともに少なくとも3ヶ月までは影響が増大し、6ヶ月でもかなり大きいという特徴がある。MWCNTについては、サイトカインは認められなかったが、シリカではIL-1β(インターロイキン−1β)とIL-2(インターロイキン−2)の高い値が認められた。

組織の病理所見

我々は、基本的に組織病理学的変化をナノ材料の生体影響評価の主たる指標にしている。その中のどの変化を病変と評価するかはその都度説明する。先に述べたBALFの細胞所見は炎症の程度を半定量的に知るためのバイオマーカー、つまり従なる指標 として捉えている。

MWCNTの投与により肺と肺関連リンパ節に炎症による組織病理学的変化が見られたが、他の器官の組織には認められなかった。

どういう状況を調べているかを列挙すると以下の通りである:(1)肺胞における被検物質の蓄積、(2)間質における被検物質の蓄積、(3)肺胞における炎症性細胞の浸潤(増殖すること)、(4)肺胞内におけるマクロファージの集簇(集まってくること)、(5)間質におけるマクロファージの集簇、(6)間質における肉芽腫(肉芽腫は、腫という文字が入っているため腫瘍と考える人が多いが、そうではなく、マクロファージの塊、あるいはおできと考えると分かり易い)、(7)リンパ組織の肉芽腫、(8)気管支上皮の肥大、(9)肺胞上皮の肥大、(10)肺胞におけるマクロファージの死、(11)肺胞における泡沫マクロファージの増殖(マクロファージの死の過程)、(12)肺胞蛋白症。

(1)(2)の二つで、被検物質の存在状態が分かる。どこにあるかも重要だが、それらがマクロファージに貪食されているか、独立に存在するかは重要なポイント。

マクロファージに貪食されていれば、何らかの処理の過程に組み込まれていることを示唆する。

(3)(4)(5)は炎症の程度を知る指標になる。(6)(7)は肉芽腫という程度まで炎症のレベルが上がっているかを判断する。(8)(9)は炎症が続き、上皮が肥厚などの変化をひきおこしているかを見る、(10)(11)はマクロファージへの過度な負担。(12)は異常なタンパク質生成で、危険度の高い影響と言える。概して、番号が大きいほど深刻な変化と言えるだろう。

これらの変化は、それぞれ4段階で評価されている。1段階は極小、2段階は微小で穏やか、3段階は中程度、4段階は重篤な変化。病理観察の結果を数値化するために、各群5匹の点数の平均値を算出した。もし、5匹とも4段階の評価なら4点であり、すべてが1段階であれば1点になる。そのようにして、その値が1点を超えるものを列挙すると以下の通りである。

MWCNTの0.04mg/kgでは1点を超える変化はない、0.2mg/kgの投与では(8)の変化(気管支上皮の肥大)が3日目に1点を超えただけで他には1点を超えたものはなし、1mg/kgでは、(1)の変化が1週間で1.4点、(2)の変化が6ヶ月で1.2点、(4)の変化が3日と1週間で1.4点、(5)の変化が3日と1週間と6月で1.2点である。

これで分かる通り、1mg/kgでは少しの変化があるが、全体に軽微である。それは点数だけでなく、変化の項目の(7)番目以降の影響がほとんど見られないことからも分かる。陽性対照のシリカについては、(9)(10)(11)(12)など影響力の強い変化が見られることがMWCNTとの違いであるが、ここでは詳述は避ける。

まとめると、0.04、0.2の投与量では影響はほとんどなく、1mg/kgでは肉芽腫が一部に見られたが、それも時間の経過で弱くなっている。線維化などの変化は見られていない。被検物質は肺胞や間質に見られるが、いずれもマクロファージ内に存在し、独立で存在しているわけではなく、マクロファージによる貪食の過程にあると言える。

マクロファージによる貪食の様子は、雑感537に写真で示した通りである。鉄分などの触媒金属は0.1%以下で、比表面積は37

m2/g、被検試料の太さの平均値は60nm程度で、長さは1〜20μmであるが、詳しい情報は雑感537で書いた通りである。

今回の投与量

ここで、投与量を表面積と個数に変換すると以下のようになる。シリカについては、球形を仮定して個数を計算した。この換算に用いたその他の仮定については原論文を見て頂きたい。

投与量(一定の仮定に基づく計算を含む)

| |

MWCNT |

シリカ |

|

質量(mg/kg) |

0.04 |

0.2 |

1.0 |

5.0 |

|

表面積(m2/kg) |

0.0015 |

0.0074 |

0.037 |

0.025 |

|

個数(本あるいは個/kg) |

9.4×109 |

4.7×1010 |

2.4×1011 |

7.3×108 |

(分母のkgはラットの体重)

作業場での気中のMWCNTの濃度についての既往の報告を基に、その濃度で防御装置もないまま働いたと仮定した時の肺沈着量の数ヶ月から数年分に相当する。つまり、この研究の実験条件は、作業環境の影響を知るために適切なものである。

ここで試験に用いられたMWCNTは一定量以下であれば、炎症も制御できることが分かる。また、この量であれば、がんに移行する危険性の兆候も見られない。この試験に用いられたMWCNTはほぼ単分散状態にある。しかし、長さは前回示した通り、1〜20μm程度 である。20μm以上ならどうかと聞かれるが、そのことは次の機会にしたい。そういう状態では吸入することができないので、そもそもどういう試験が必要かと考えているが、それも含めて別の機会に論じたい。

原論文は以下の通り:Norihiro Kobayashi, Masato Naya, Makoto Ema, Shigehisa Endoh, Junko Maru, Kohei Mizuno, Junko Nakanishi(2010), Biological response and morphological assessment of individually dispersed multi-wall carbon nanotubes in the lung after intratracheal instillation in rats, Toxicology, 276,143-153.

(著者:小林憲弘、納屋聖人、江馬眞、遠藤茂寿、丸順子、水野耕平、中西準子(全員産総研)。気管内投与試験は(株)三菱化学メディエンス鹿島事業所で行われ、組織の病理検査結果については、三菱化学メディエンスの診断に加えて,高橋道人博士のピアレビューを仰ぐことで、クロスチェックを行っている。)

本研究は、NEDO研究プロジェクト「ナノ粒子の特性評価手法の研究開発(2006.06.22−2011.02.28)(P06041)」の成果である。

B. 退任記念講演会の受け付け始まる

2011年2月25日に行われる、私の退任記念講演会の受け付けが始まりました。受付はwebからになります。(講演会受付へのリンク)

雑感539-2010.11.5「文化功労者顕彰を受けて」

本日(11月4日)、文科相から文化功労者の顕彰を受けました。顕彰式は11時半から、ホテルオークラ東京で行われました。その後、午餐会があり、午後2時半にホテルを出て皇居に向かいました。そこで、前日に文化勲章の表章を受けた受章者と共に、天皇皇后両陛下が催された宮中でのお茶会に出席致しました。

このお茶会は、これまで想像したこともない濃密な時間でした。名称はお茶会ですが、フランス料理のコースが出ました。上品な味でした。ここでは、文化勲章受章者と功労者が5つのtableに分かれました。そして、天皇皇后両陛下、皇太子殿下、憲仁親王妃殿下(高円宮妃殿下)、侍従、宮内庁の方が5つのtableに分かれ席につかれました。

そして、一つの料理が終わると、この方達がtableを移動するのです。私どものtableでは、まず高円宮妃殿下がこられ、つぎには皇太子殿下、さらに続いて天皇皇后両陛下というように順に来られました。それぞれ、15分くらいお話する時間がありました。

私のtableには功労者として写真家の細江英公さん、日本近世文学の中野光敏さん、それに漫画家の水木しげるさんがおられ、相当話題は広いのに、それぞれにきちんとしたお話をされるので敬服致しました。リスクトレードオフという言葉が皇族の方から飛び出してきた時は、本当にびっくりしました。

今回の受章者には話題性の高い方が多いので、最初は観客のような気持ちで臨んでおりました。しかし、皇居に舞台が移ってから、一挙に真剣勝負の時間になりました。宿に戻ったのは5時過ぎで非常に長い1日でしたが、充実感がありました。

<選考理由>

前回の雑感(10月26日)のときは、未だ内定の段階でしたので、文化審議会の選考理由の文章の全文を公開することは差し控えましたが、今日は公表してもいいでしょう。以下に全文を示します。

<引用>

環境リスク管理学の分野において、「人の損失余命」と「生物種の絶滅確率」という人の健康と自然環境に対するリスク評価軸を提案・確立するなど、定量的な環境リスク評価と環境リスクマネジメントの研究において優れた業績を挙げ、斯学の発展に多大な貢献をした。

氏は、永年にわたって環境問題の解決を目指した実際的な研究を行い、その成果を社会に対して提言し、かつ、実践してきた。氏の幅広い見識に基づいた新しい提案は、次第に各方面から注目を集めることとなり、政府等の多くの審議会等を通じて政策立案に貢献している。

さらに、独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター長として、化学物質完全管理技術の開発、特にリスク評価手法の開発および管理対策のリスク削減効果分析の技術開発に努め、化学物質の広域大気濃度推定モデルの開発および化学物質のリスク評価書の作成、さらにリスク評価の概念普及を陣頭に立って指導してきた。

環境汚染物質などに対して、より適切な環境施策を選ぶには環境への悪影響(リスク)の大きさを定量的に比較する必要がある。氏は、このような環境リスク評価において、人の健康リスク評価に関しては人の損失余命に換算することで、また、自然環境に対するリスク評価では生物種の絶滅確率の大きさに換算して統一的に評価する方法を独自に考案し、具体例を積み重ねてきた。

これらの成功は、世界的にも新しい提案として注目を浴び、環境リスク評価と環境リスクマネジメントに関する研究の推進に大きな貢献をした。

氏のこれらの研究と実践の成果は、化学物質環境リスク研究の国家拠点の形成および様々な環境問題での政策立案に生かされてきた。同時に、これら実践的な研究や経験に基づいて、新しい環境リスクマネジメントの考え方ができる人材の育成にも熱心に取り組み、多くの人材を社会に送り出してきた。

これらの業績に対して、平成15年春紫綬褒章、同16年毎日出版文化賞などが授与されている。以上のように、氏は、環境リスク管理学の研究・教育に優れた業績を挙げ、その功績は誠に顕著である。

<引用終わり>

この選考理由は誰が書いたの?

この選考理由を読んだ時、私はただただ驚きました。短い文章の中に、この20年位の間に行ったことがきちんと詰まっていたからです。この文章を書ける人が思い当たらないのです(今も分からないのですが)。

産総研化学物質リスク管理研究センターでの研究やリード、政策立案への貢献、化学物質環境リスク研究の国家拠点の形成などという文章は、研究者仲間が書けるとは思えません。しかし、同時に、損失余命や生物種の絶滅確率などのことは、霞が関の方や研究所の幹部の方はあまり意識していないし、もしかすると知らないのではないかと思います。

この両方を兼ね備えた人がどこにおられるのか、お会いしたいです。高評に感謝しています。

ご褒美

文化功労者には年金が出るとのことです。このことも大変有り難いと思っています。来年4月以後5年位かけて、私は自分の考えを英語で公表することに全力投球したいと思っていました。この資金があれば、論文だけでなく、これまで出した本の英語版を出せます。

実は、恩師の田丸謙二先生からも、この年金を使ってどんどん翻訳を頼んで英語で本を出しなさいと言われました。田丸先生は英語の達人ですから、英語の論文を出せと言われると想像していたのですが、年金を使って翻訳を頼めと言われたのには驚きました。私の能力を考えると、そう割り切るのがいいという本当に意味のあるsuggestionです。

まずは、「環境リスク学」、それから、「演習、環境リスクを計算する」を英訳したいです。「演習」の方は、今、出版社の岩波書店と韓国の出版社とが共同して韓国語に翻訳中です。しかし、やはり最初は英語版がほしかったところです。

かつては、翻訳ができてもそれを流通させることは難しかったと思います。しかし、今はnetというものがあり、多くの人が無料でdownloadできる体制を作ることは資金面でも容易です。ぜひ、このことを進めたいと思います。

産総研のHPに顕彰式の写真がupされています。

http://www.aist.go.jp/aist_j/topics/to2010/to20101104/to20101104.html

この式には、功労者の中で吉永小百合さん、大野和士さんが欠席でした。吉永さんはお茶会には出席しました。尚、待ち時間中に吉永さんとお話ししたところ、中学の時、化学が好きで、理科の先生になりたいと思っていたとのことでした。私への祝電に、「吉永小百合さんによろしく」と書いてきた私と同世代の男性がいましたので、一言書きました。

雑感538-2010.10.26「時代が私の研究を選んだ

−感謝をこめて文化功労者に選ばれたことを報告します−」

私は平成22年度文化功労者に選ばれました。11月4日に顕彰式があり、その後天皇陛下ご主催の皇居でのお茶会に招待されることになっております。

詳しくは11月4日の式が終わりましてから書きますが、文化審議会の推薦文の冒頭には「環境リスク管理学の分野において、『人の損失余命』と『生物種の絶滅確率』という人の健康と自然環境に対するリスク評価軸を提案・確立するなど、定量的な環境リスク評価と環境リスクマネジメントの研究において優れた業績を挙げ、斯学の発展に多大な貢献をした」と書かれています。

私が選ばれたことも驚きですが、それ以上に、環境リスク評価・管理という研究分野でこのような権威あるものに選ばれたことに、ただただ、驚いています。

私の行ってきた研究は、在来の伝統ある学問とはひどくかけ離れています。一つのことを突き詰めて、新しい発見に至るというのではなく、多くの知識を集めてそれらを体系化し、我々が進むべき道の指針にしようとする研究です。

在来の科学がかっちりした枠組の中で作られ、正しさが証明されるのとは異なり、枠組自体が研究対象であり、しかもそれは相当のやわらかさを持っています。それにも拘わらずこの研究結果を認めて頂いた、そのことに驚き、感激します。

同時に、科学はもっと現実の複雑な問題、人類が苦しんでいる現実問題に真正面から向き合い、その解決に貢献せよという強いメッセージを感じます。

先日、野間口有(のまくちたもつ)理事長に報告に行きました。その際、理事長は「数年のうちに、ノーベル賞もこういう分野を選考対象にするだろう。時代は確実にその方向に進んでいる」と言いました。

そうか、そういうことか、時代が必要としている研究として選ばれたのだとひとつ納得がいきました。

私の研究は未熟です。どう見ても足りないところばかりで恥ずかしいです。しかし、今回文化功労者のような権威のある大きなものに選ばれることができました。これは、時代が選んでくれたと思っています。科学は、もっとこういう問題に取り組めという意味で選ばれたと思います。

特に私の研究を推薦する大きな団体があるわけでもありません。それにも拘わらず選ばれました。未だに、どなたが私を選ぶことに賛成してくれたのか全く見当もつきません。時代の舵を切るという強い意思で、選考委員の皆さんが選んで下さったと思います。

そのことに敬意を表し、今後とも精進を続けたいと思います。

この栄誉は、家族と友人、同僚、さらには積極的に研究支援をして下さった文科省、経産省、JST、

NEDO、 産総研の関係者の皆さんと分かち合うべきものと思っています。皆様、本当にありがとうございました。

(詳しくは、11月5日に書くことにいたします)

雑感537-2010.10.19「ラットの肺に入ったMWCNT(多層カーボンナノチューブ)のすがた」

私達が必死で取り組んでいる「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」(NEDOプロジェクト、P06041)は、そろそろ終わりになる。

昨年(2009年)10月16日に、リスク評価書の中間報告版を出したが、それをベースにしつつ、最終報告版を書かねばならない。内部的なことを言えば、10月末が1回目の草稿しめきりである。私の担当分はまだ半分もできていない。

最終報告版が中間報告版と最も大きく異なる点は、NEDO プロジェクト自身で取り組んだ試験や実験が相当沢山入ってくることである。昨年の時点では、まだ、journalに投稿していない、受理されていないなどの理由で公表できないものが多かったので、自分たち自身の実験結果を十分評価書に生かすことができなかった。今回はかなり入れ込むことができるはずである。

それら自前で得た結果で、すでに学会誌で発表されているものを、この雑感で少しずつ解説していこうと思う。評価書の紙幅は限られているので、詳しいことまで書くことができない。そのため、この場を使って、できるだけ解説しようと思っているのである。

事実関係は皆で認めたものであるが、ここに書く解釈や説明はあくまでも中西個人の見解である。できるだけ多くの方に理解して頂けるように分かり易くしようと思うと、実は、自分がよく分かっていないことに気付く。「雑感」という場は有り難いと思う。

吸入暴露試験と気管内投与試験

私達の研究は吸入暴露の影響に焦点を絞っている。それが一番重要な暴露経路であるからである。吸入の影響を調べる場合に吸入暴露試験をすれば一番良いのだが、それは非常に難しいし、時間も費用もかかる。そこで、私達のプロジェクトでは吸入試験を補うために気管内投与という方法を多用している。

吸入暴露法は、空気中のナノ粒子を浮遊させて動物が吸入するような状態を作る。それに対して、気管内投与法では、ナノ粒子を水中に分散させて、それを細い管を通して肺に送り込む方法である。一度に大量に送り込むことや、上気道部を通らない、肺の中に均一に分布しにくいなど吸入と異なる点はあるが、簡単、安い、幅広い条件で実験できるなどの利点があり、金持ちでない研究室にとっては、吸入系暴露による影響を見るにはかけがえのない研究手法である。

肺に送り込まれたMWCNTの挙動

今回は、気管内投与試験で肺に送り込まれたMWCNT(多層カーボンナノチューブ)の、肺組織内での光学顕微鏡映像をお見せしたい。と言っても、最も良い写真はjournal(Toxicology)に掲載されており、掲載の権利が出版社に移っているために、我々自身も使うことができない(できるだけ早く皆が利用できるように、今、手続き中であるが)。

Toxicologyという雑誌を見ることができる方は、是非原典を見ていただきたい。このURFでhttp://dx.doi.org/10.1016/j.tox.2010.07.021、見ることができる。

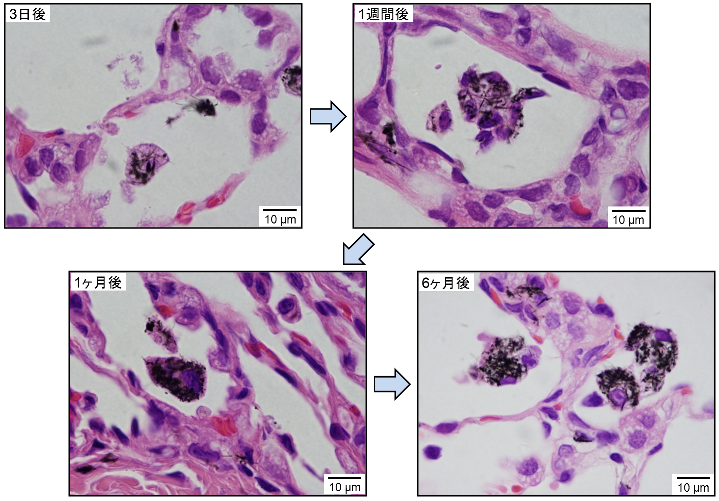

ここには未発表だが、割合分かり易いと思える別の写真を載せた。

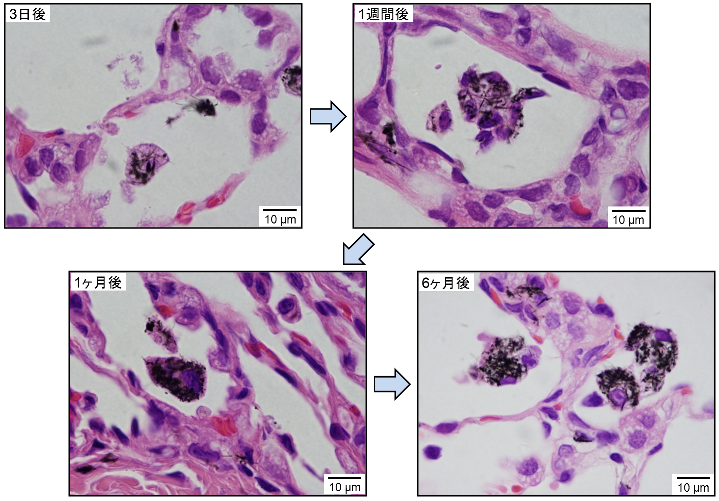

これは、ラットの体重1kg当たり1mgのMWCNTを気管内投与した場合の肺組織を切り取り、HE染色した写真である。投与してから3日後、1週間後、1ヶ月後、6ヶ月後の写真である。

左上(3日後)の写真では、写真の中央付近に丸いものがあり、その中が黒くなっているのが分かると思う。丸いのが肺胞マクロファージで、その中の黒いのがMWCNTである。マクロファージというのは、入ってきた異物を食べ(貪食するという)て、消化し、あるいは組織外に出すことを仕事にしているかなり大きな細胞で、体内いたるところにいる。

いるというより、何かがあると出てくる、かけつけるという感じである。肺胞マクロファージは肺胞にいるマクロフファージで、この大きな丸いマクロファージがいる空間、それが肺胞である。言うまでもないが、肺胞を通して動物は酸素などのやりとりをしている。

MWCNTの行方

3日後、1週間、・・と経過するうちに、MWCNTはどんどん丸められ、固められていく様子が、この写真から見てとれる。マクロファージは、MWCNTをこういう風に扱うのだなということが分かって、この写真を見た時は感動した。

このようにして、その後どうなるのか?

一部は、いくつかの解毒メカニズムで体外に出されるだろう(主な経路としては、たんなどと一緒に逆流し、口外や胃腸経路で排泄される、もう一つはリンパ節に貯まり、排泄されていく経路などが考えられている)。

この場合の滞留時間がどの程度か(言い換えれば、半減期がどのくらいか)については現在実験中で、3月末までには結果がでることになっている。フラーレンについてはすでに実験が終わっていて、非常に早い排泄(クリアランス)があるが、一部は長期に残存することが分かっている。フラーレンについては、後日書く。

どういうMWCNTなの?

そもそも、これはどういうMWCNTか?

国立医薬品食品衛生研究所の菅野さんら(First authorはTakagi)が、腹腔内投与で中皮腫を引き起こすという発表をした、あの原料(MWNT−7)と同じである。また、Poland(Donaldsonらと言った方がいいだろう)が、試験して、長いMWCNTがアスベストに似た挙動をすると発表し、欧州でMWCNTの使用を禁止しようという提案の根拠になっている、あの実験で使われた原料と同じである。

原料が同じというのは、原料は同じだが試験動物に投与された形は全く異なるという意味である。彼らは、かなり塊のまま投与しているが(Polandらの論文では凝集状態が具体的に示されていないが、図をみるかぎりTakagiらの研究ほどではないが、凝集体として投与しているように見える)。

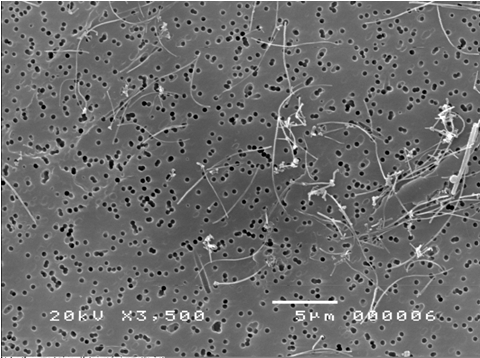

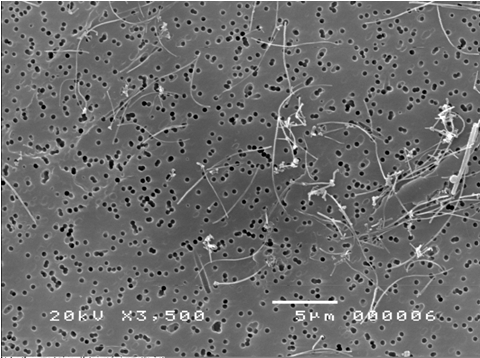

我々の場合には、Tween 80という分散剤を使って、非常にきれいに分散している状態のMWCNTを投与している(写真を示す。これも公表されている論文を見て頂いた方が、写真がきれいなのだが)。

電顕で見ると、ほぼ1本、1本になっているように見える、太さは平均60 nmで、商品の状態と同じである。長さは、殆どが20μm以下で、個数で数えると中央値は3μm程度である。質量で表現した場合の長さの中央値を計算していないのだが、5μm以上にはなるだろう。Takagiら、Polandらの実験では腹腔内に投与しているが、我々は肺に投入している。

原論文は以下の通り:Norihiro Kobayashi, Masato Naya, Makoto Ema, Shigehisa Endoh, Junko Maru, Kohei Mizuno, Junko Nakanishi(2010), Biological response and morphological assessment of individually dispersed multi-wall carbon nanotubes in the lung after intratracheal instillation in rats, Toxicology, 276,143-153.

(著者:小林憲弘、納屋聖人、江馬眞、遠藤茂寿、丸順子、水野耕平、中西準子(全員産総研)。気管内投与試験は(株)三菱化学メディエンス鹿島事業所で行われ、組織の病理検査結果については、三菱化学メディエンスの診断に加えて,高橋道人博士のピアレビューを仰ぐことで、クロスチェックを行っている。)

(生体影響については、次週)

雑感536-2010.10.12「ノーベル賞−二つの話題−」

戦後の技術革新時代の力量

クロスカップリン反応の発明者、活用者3人にノーベル化学賞が授与され、その内2人が日本人だったのでやや興奮。北大名誉教授の鈴木章さんと、米国Purdue大学特別教授の根岸英一さん。根岸さんの経歴を見ると、湘南高校、東大応用化学、帝人、Purdueとなっていて、その当時は最も秀才の人が辿る典型的な経歴である。

当時は、戦後の技術革新の波が押し寄せていた時代で、その内容は石油化学だった。成績の良い学生が応用化学に進み、その中で一番、二番の学生が帝人や東レなどの繊維系の化学会社に引き抜かれた。合成繊維がまさに技術革新の成果だった時代。そういう時代背景を考えると、根岸さんの受賞はよく分かる。1960年代(昭和30年代)の日本の力を反映しているように思う。

受賞の対象となっている反応が広く使われていること、さらには多くの類似のクロスカップリング反応があることを考えると、その当時の日本の「化学」の総力に対する表彰のような感じである。あの時代の日本の力は応用化学から生まれていたのである。そういう意味で言えば、例え理科離れが解消されても、それが今後、化学という世界で実を結ぶことはないような気がする。

化学の力

今回の受賞で、基本的な化学反応で多くの有用な物質が作られていることに関心が集まるのはとても嬉しい。化学物質というと有害性ばかりが問題になり、そのお陰で快適に生きているという認識が、この社会の中で共有化されていないからである。

2009年化審法が根本的に改正されたが、そのことは厚労省、環境省、経産省のいくつかの委員会で審議が行われてきた。改正化審法の実施のための種々の取り決めについては、今も審議が続いている。

数年に及ぶ化審法改正に議論の中で、いつもおかしいなと思ってきたことがある。化学物質の危険性は言うのだが、それを生活の向上のためにどう活用するかという議論は全くない。ひたすら、如何に厳しく規制するか、使用を制限するかである。これでは、日本から新しい技術は生まれないなと嘆息してしまう。

企業力

新しい反応を考案しても、それを生産まで育てなければ人類へのメリットもないし、国力の増強にもつながらないし、菅政権のうたい文句の雇用も生まないだろう。企業化のプロセスにも我が国には大きな問題があるらしい。

今回、クロスカップリング反応やノーベル賞受賞者の説明のために度々TVに登場する柴崎正勝さん(元東大薬学部教授)の話を耳にして、そのことを痛感する。

柴崎さんはタミフルの合成法を作り上げたが、その技術で企業化する企業が国内で見つからず、結局中国系の企業に移ることになって、悔しがっているという記事があった。ロシェとの特許問題などがあるのでリスクありと判断したようだが、こういうリスクを取らずに直ぐあきらめてしまう日本企業の態度には歯痒い思いがする。これでは、日本人全体を食べさせていくことができなくなってしまう。

物理学賞 グラフェン

物理学賞には英国の2人の若い教授が選ばれた。対象はグラフェンの合成だが、いささか驚いた。グラフェンは炭素の網目構造が作る二次元の膜(以下に引用するスウェーデン科学アカデミーの文章に図がある)。これを丸めると、しばしば話題になるカーボンナノチューブ(CNT)になる。CNTに比べると発見も合成法の研究もずっと遅く、それほどの新規性もないように思えるので、何か不思議な感じがした(その不思議感は今も続いている)。

CNTの発見で、ノーベル賞を受けるだろうと毎年話題になっている飯島澄男さん(産総研のナノチューブ応用研究センターのセンター長でもある)の感想が朝日新聞に載っていた。当事者はこう考えるだろうと思えるもので、率直さに好感がもてる。

http://www.asahi.com/science/update/1005/TKY201010050485.html

日経新聞10月6日にも、飯島さんの感想あり。

私自身は、CNTこそ受賞すべきという強い主張を持っているわけではないが、 grapheneか?という、やや不思議な感じはある。スウェーデン科学アカデミーは、grapheneの選考理由を以下の文書で書いている。

二次元(2D)の新しい物質、1層が単分子の平面で種々の特別な性質が見られ、応用の面でも有望と書いてある。その生成、分離、同定、特性評価に成功したことを表彰すると書いている。

http://static.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/sciback_phy_10.pdf

そのイントロの部分(2頁の「2.他の形の炭素)最後の方でCNTについて少し触れている。

「C60(フラーレン)については1996年にノーベル化学賞が出された。一次元に近い構造の炭素としてのCNT(カーボンナノチューブ)は数十年前から(引用文献9)、そして単層CNTは1993年から(引用文献10)知られてきた。これらはグラフェン膜を筒のように巻き、その片方の端をフラーレンのように半球になったような構造である。金属的な性質を持つ単層CNTの電気的、構造的性質の多くはグラフェンの多くの性質と類似している」

ここで、引用文献9として、信州大学教授の遠藤守信さんの1976年のpaper、引用文献10として、飯島澄男さんの1993年のNatureのpaperが書かれている。

Grapheneを合成できたことでノーベル賞? 軽すぎない?という感想はあるが、この賞が物理学賞であり、フラーレンの場合の化学賞とは異なることを考えると、ある程度納得できる。説明文の中で、長らくその性質について理論的な考察が続き、それが本当に実現するかが問題になっていた、それが証明されたという趣旨は理解できた。

CNTの説明として、quasi-one-dimensional-from of carbon, CNTと書かれていた。ここがポイントかな。

スウェーデン科学アカデミーの文書の中に引用されているpaperの中にロシア系の名前の人が多いのに驚く。表彰されたお二人の内1人も、名前はロシア系である。

産総研では、ナノチューブ応用研究センター・ナノ物質コーティングチーム長 長谷川雅考さんが、グラフェンの量産手法の開発に成功した。

(日経新聞2010年5月31日、朝日新聞2010年9月29日)

トップページに戻る