雑感220-2003.6.9「メチル水銀のリスク」

日本人にとって重要なリスクマネジメントの例題

魚介類中に含まれるメチル水銀によるリスクは、日本人にとってとても重要な課題である。是非、これを教材にして、リスク評価のありかた、リスク管理のあり方を冷静に考えるトレーニングをしてほしい。今年の大学院生の講義で、私は、90分授業で3回割いて水銀リスクの解析方法、解釈について講義した。そのくらい、根が深い。

現在、環境省は亜鉛に関する水質環境基準値を決めようとしており、中西はそれに異議唱えているが(雑感217)、その問題にも通ずることである。つまり、地球上に多量に存在する金属元素のリスクとベネフィットとのつきあい方の問題である。

さらに言えば、コメに含まれるカドミウムのマネジメントにも通ずる問題である。ここは、慎重に頭を使ってことにあたってほしい。決して、ダイオキシンやBSEのような対応をとってはいけない。

米国EPAと同じ立場はとれない

もし、米国EPAが出している考え方、それは、通常の食品の安全基準値の決め方と同じだが、それをそのままメチル水銀に適用すると、マグロ、カツオはもちろんのこと、イワシもサバも、日本では禁止、米国ではOKみたいなことになる。

なぜかと言えば、通常の基準値の決め方は、すべてが最高に汚染されたものを、大量に食べることを前提にして決めるからである。しかし、それが重要な食品材料であれば、安全率を見るのではなく、本当のリスクを算出し、禁止にしてしまうほどのリスクか否かの判断が必要だからである。

簡単な評価

詳しく述べる前に、水銀に関するいくつかの報道などの評価を述べておく。

|

発表主体 |

発表主体の判断 |

それに対する中西の評価 |

|

水産庁 |

マグロ・カジキ類の水銀、基準値超はなし(6月2日) |

× |

|

厚労省の薬事・食品審議会の部会 |

メカジキ・キンメダイなどは、週に二回以下に(6月3日) |

○ |

|

エリコ・ロウ(AERA) |

マグロで水銀中毒、米国で「水俣」問題、2002年11月25日 |

×× |

基本的に厚労省の部会の判断は正しいと思う。詳しく読んでいないので、部会資料などを読んでから、また、書くことにする。

リスク評価の結果

現状の日本人のメチル水銀摂取量を基礎に、中西が行ったリスク評価の結果のまとめは以下のとおり。(仮定、詳細は省く。追って、論文、本などで発表する)。リスクの大きさは、10-5 より小さい場合negligible

small(無視できるほど小さい)とした。

表 メチル水銀によるリスク評価結果(全責任 中西準子にあり)

|

ケース |

対象の人 |

endpoint

(評価対象とする影響) |

リスクの大きさ |

備考 |

|

1 |

すべての日本人 |

水俣病 |

無視できるほど小さい(計算値6×10-8)(1億分の6) |

LOAEL=0.26mg/日摂取量で算定 |

|

2 |

すべての日本人 |

知覚障害 |

無視できるほど小さい(10-6程度) |

Nordbergの式を用いて算定 |

|

3 |

日本人の妊婦(影響は胎児に出る) |

7歳時点での神経行動学的影響(本人や親が自覚できるような大きな影響ではない) |

10-5 (10万分の1) |

Faroe諸島住民の個人差分布のひろがりと日本人のそれが等しいと考えた場合(NOAEL=0.058 mg/L 血液) |

|

4 |

日本人の妊婦(影響は胎児に出る) |

7歳時点での神経行動学的影響(本人や親が自覚できるような大きな影響ではない) |

3×10-4(1万分の3) |

Faroe諸島住民の個人差分布のひろがりは、単一民族の出身であるために小さく、日本人のそれは、 Faroe諸島のより広がりが大きいと仮定した場合(NOAEL=0.058 mg/L

血液) |

|

5 |

アマゾン川流域の漁村、バヘイア、若い女性(実測値から) |

7歳時点での神経行動学的影響(本人や親が自覚できるような大きな影響ではない) |

1.5×10-2(100分の1〜2) |

Faroe諸島住民の個人差分布のひろがりとバヘイアのそれが等しいと考えた場合(NOAEL=0.058 mg/L 血液) |

ここで、問題は妊婦だが、まず、通常は(ケース3)でいい。その意味で現状の食べ方なら、特別大きなリスクがあるわけではない。ただ、この統計で含まれないような食べ方、やたらとマグロ、カツオ、タイなどを食べる妊婦がいれば問題なので、その意味で今回の勧告はいい。

(ケース4)の備考に書いた仮定は、必ずしも必要とは思わないが、米国EPAでそのことを考慮しているので、同じ仮定をおいて考えた。すると、リスクは10000分の3程度にあがる。通常は、こういう仮定はとらないが、一つの安全側評価のための仮定として頭にいれておこうという程度の理解でいいだろう。

(ケース4)では、計算値で3×10-4としたが、厳密な計算結果は2.7×10-4である。この計算では日本人のメチル水銀摂取量の幾何平均値は0.0059 mg/日としたが、この平均値以下の摂取量の人々によるリスクは、この中の10 %

程度でしかない。

また、平均値の2倍以下(0.013 mg/日以下)の摂取量の人々によるリスクでも、3分の1程度である。つまり、3分の2は、平均より2倍以上摂取する人々に起因する。まず、ここをなくそう。そして、妊婦はマグロなど水銀値の高い魚介類の摂取を日本人の平均値なみにすることで、リスクは5分の1程度に減ることを知ろう。

魚を食べないのではなく、上手に食べよう。妊娠すると、脂っこいものがいやになり、刺身などが食べたくなる人もいるだろう、そこで、魚も食べないでは、胎児に別の悪い影響が出る。上手に食べることが大切である。

半減期も考えよう

厚労省の勧告にもあるとおり、通常の子供や、大人については特に問題がない。気をつけるべきは、妊娠の可能性のある1年くらい前からと妊娠中である。メチル水銀の人間の体内での半減期は50日程度、大昔に食べた水銀が問題になるということはない。

ただ、水産庁には言いたいことがある。この項次週につづく。

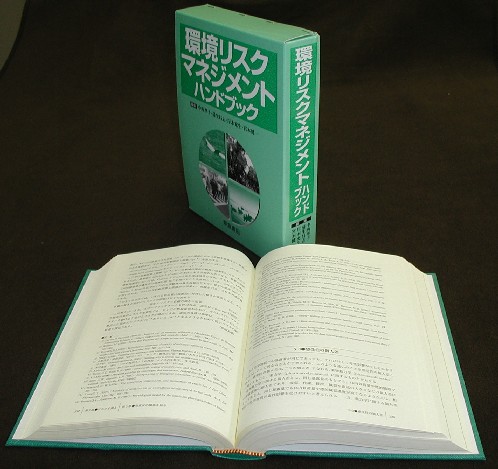

雑感219-2003.6.3「本が出来ました。「環境リスクマネジメントハンドブック」(朝倉書店刊)(584頁、18,000円)」

若い3人の編集者

長い間の懸案であった本が出来上がり、書店に出ました。

A5版で584ページのかなり大部なものである。

編集委員は、中西と蒲生昌志、岸本充生、宮本健一の4人、いずれも産総研・化学物質リスク管理研究センターの職員。私は、方針を決める段階ではつきあったが、ほとんどの編集業務をこの3人が行った。3人とも35歳以下の、まさに若手。

最初に企画を練る段階で、よく名の知られた方を編集者に揃えるという考えもあったが、そういう方の多くは、それほど熱心に編集業務に関わることがないことを見てきたので、本当に本を出したいと思っている、しかも、それに時間を割ける人がいいということで、この3人になった。

執筆者は50名近くにのぼるが、かなりの部分をこの3人が書いている。通常の意味のハンドブックとはちがい、彼らの主張が強く出たハンドブックと言える。また、新しい概念が随所に盛り込まれている。

リスク評価の中で、生態リスク評価とリスク管理にかなりの頁数を割いていることも大きな特徴となっている。

三部構成

まず、全体は三つに分かれている。

第1部「リスクを見つける」、第2部「リスクを測る」、第3部「リスクを管理する」である。

第1部の構成の発想は、私が常々言っていることである。リスク評価とか、リスク管理の出発点は、リスクを見つけることにある、つまり、ここが一番能力が必要で大事なところだと思っている。ある場合には、直感とか、感性とか、「捨て目」とかが効いてくる。しかし、そういうものも、やがては科学になり、科学が広まると感性も磨かれるのだと思う。

人の健康で言えば、どこかに病気があるようだ、野生生物で何か異変がある、ここにあるダイオキシンはどこからきたのか、そういうことをキャッチして、危険の可能性や原因物質、原因の場所を特定していく科学について書かれている。でも、未発達だなとは思う。

第2部リスクを測る

リスク評価の部分で、この本の中心を成す。特に、個人差の分布に関する項目と、不確実性解析が他の本にないところだろう。また、先に書いたように、生態リスク評価にも力を入れている。種の絶滅リスク評価法についても記述した。また、開発や構造物建設、漁獲による生態リスクについても記述した。

第3部 リスクを管理する

第3部は、文系リスク論の分野と言えおよう。わが国ではほとんど議論になっていないことが多いが、他の先進国では、かなり大きな議論になっている、政策に関する議論について紹介し、一定の評価も行った。費用効果分析はもちろんのこと、予防原則、リスク認知、公平性の問題などである。

若手の台頭、若手の活躍

ともあれ、化学物質リスク管理研究センターの30代ががんばって、これだけの本が出せたことが嬉しい。ADMERという広域大気濃度予測モデルを作りあげた、化学物質リスク管理研究センターの東野晴行もやはり30代半ば。こういう若者達が、今のリスク研究を支えている。

目 次

序論

序−1 環境リスクマネジメントという考え方の必要性

序−2 リスク評価とリスクマネジメント

序−3 リスク評価

第1部 リスクを見つける

はじめに

1.影響を見つける

1−1 人の健康影響

1−1−1 人の健康影響を見つけるための疫学

1−1−2 影響を測る尺度

1−2 野生生物における異変

1−2−1 水草の減少・絶滅

1−2−2 渡り鳥の減少

1−2−3 感染症流行による野生動物の減少

1−2−4 陸水酸性化による魚類の減少

2.暴露を見つける

2−1 環境中の高濃度を見つける

2−1−1 環境モニタリングとその目的

2−1−2 環境中の存在状況を点検するための調査

2−1−3 汚染状況の推移を監視するモニタリング

2−1−4 環境モニタリングの課題とその方向

2−2 高排出物質を見つける

2−2−1 PRTR

2−2−2 排出量の推計

2−3 発生源を見つける

2−3−1 非意図的な発生源

2−3−2 環境モニタリングによる発生源推定

2−3−3 指標化合物による汚染源推定

2−3−4 拡散モデルによる発生源推定

2−3−5chemical fingerprints(化合物指紋)による発生源推定

3.毒性を見つける

3−1 in vivoの試験

3−1−1 in vivo毒性試験と優良試験所規範

3−1−2 さまざまな毒性試験法

3−1−3 さまざまな毒性試験の標準的な価格

3−1−4 「ほ乳類を用いる28日間の反復投与毒性試験」の標準的な試験計画書と最終報告書の骨子

3−2 in vitroの試験

3−2−1 in vitro試験の特徴

3−2−2 in vitro試験の用途と役割

3−2−3 求められるin vitro試験の条件と代表的なin vitro試験

3−2−4 同一の試験方法で評価することの重要性

3−2−5 エイムス試験による日本の水道水の変異原性評価例

3−3 QSARの利用

3−3−1 "古典的"なQSARによる予測

3−3−2 コンピュータによる予測

3−4 データベース,ソフトウェアの活用と情報源

3−4−1 化学物質安全性情報とリスク評価に関連したインターネット上の情報源

3−4−2 リスク評価に用いられるソフトウェア,モデル

3−4−3 評価方法論に関する図書情報源

第2部 リスクを測る

はじめに

4.暴露量を見積もる

4−1 環境中濃度に基づく暴露評価

4−1−1 吸入および経口経路での暴露と用量の計算

4−1−2 暴露評価結果の記述

4−2 測定による環境中濃度評価

4−2−1 暴露評価のためのサンプリング

4−2−2 分析方法の設定と考察

4−2−3 環境測定結果の評価

4−3 モデリングによる環境中濃度評価

4−3−1 大 気

4−3−2 河川水

4−3−3 マルチメディアモデル

4−3−4 食品への移行モデル

4−3−5 パラメータの獲得

4−4 食品からの暴露の評価

4−4−1 用語の定義と考え方の基本

4−4−2 食品の測定に基づいて日常食による暴露を見積もる手法

4−4−3 調査の計画と実行における留意点

4−5 個人暴露量評価

4−5−1 個人暴露量評価の特徴

4−5−2 個人モニタリング

4−5−3 生物学的モニタリング

4−6 暴露量の個人差

4−6−1 暴露量の個人差を推定する方法

4−6−2 暴露量の個人差の例

4−6−3 暴露量の個人差の大きさに関する考察

4−6−4 高暴露群

5.用量反応関係を知る

5−1 疫学調査

5−1−1 疫学研究の例

5−1−2 暴露評価法と健康影響評価法

5−1−3 妥当性と再現性

5−1−4 バイアスの種類

5−1−5 疫学データの解析

5−2 動物試験

5−2−1 用量反応関係の算出

5−2−2 種間外挿と低用量外挿

5−3 感受性の個人差

5−3−1 個人差の大きさと不確実性係数の関係

5−3−2 用量反応関係と個人差

5−3−3 感受性の個人差を推定する

5−3−4 個人差の例

5−3−5 高感受性群

6.リスクを計算する

6−1非発がんリスクの評価

6−1−1 しきい値と無作用量

6−1−2 不確実性係数と摂取許容量

6−1−3 非発がん性物質のリスク評価

6−1−4 混合物の評価

6−1−5 ハザード比を使ったリスク評価の問題点

6−2 発がんリスクの評価

6−2−1 定性的な評価

6−2−2 定量的な評価

6−2−3 米国環境保護庁による新しいガイドライン

6−3 健康影響の指標

6−3−1 健康リスクの統一的評価の必要性

6−3−2 損失余命

6−3−3 主観に基づく異質リスク統合の手法

6−4 個人差と影響の重篤度を考慮したリスク評価

6−4−1 個人差と非発がん影響が生じる確率の計算

6−4−2 個人差と生涯発がん確率の計算

6−4−3 パラメータを得るにあたって

6−4−4 不確実性を考慮した計算

6−4−5 発がんと非発がんの統一的評価 |

7.生態リスクを測る

7−1 生態リスク評価の基本枠組み

7−1−1 背景と定義

7−1−2 生態リスク評価のガイドライン

7−1−3 生態リスク評価の流れ

7−1−4 生態リスク評価と意思決定との関係

7−2 毒性評価と濃縮性評価

7−2−1 毒性試験方法

7−2−2 生物の種と成長段階による毒性値の変化

7−2−3 試験時の水質と毒性

7−2−4 急性毒性と慢性毒性

7−2−5 複数の物質が同時に存在する場合の毒性

7−2−6 濃縮や蓄積を求める試験方法

7−2−7 疎水性(脂溶性)と濃縮性

7−2−8 濃縮性などに影響を与える因子

7−2−9 生分解(biodegradation)

7−2−10 マイクロコズム

7−3 絶滅過程の類型とリスク評価

7−3−1 野生生物が絶滅に至るプロセス

7−3−2 絶滅リスクの評価

7−3−3 カノニカルモデル:安定集団の存続時間

7−4 化学物質による絶滅リスク

7−4−1 絶滅リスク推定の理論的背景

7−4−2 絶滅リスク推定に有効な生態毒性データ

7−4−3 生命表毒性データのメタ解析

7−4−4 急性-慢性外挿

7−4−5 絶滅リスク評価

7−5 遺伝的要因による絶滅リスク

7−5−1 遺伝的要因による絶滅リスク

7−5−2 有害遺伝子の蓄積

7−5−3 適応的遺伝子変異の枯

7−6 生態リスク評価の事例

7−6−1 DDTの鳥類へのリスク

7−6−2 開発と自然保護

7−6−3 魚の乱獲リスク

7−6−4 構造物建造によるリスク

7−6−5 化学物質の審査

7−6−6 レッドデータブック

8.不確実性を評価する

8−1 不確実性

8−1−1 なぜ不確実性を議論するのか?

8−1−2 不確実性の類型

8−1−3 不確実性への対応

8−2 不確実性の定量解析法

8−2−1 解析における基本的な考え方

8−2−2 解析の枠組み

8−3 情報の価値解析

8−3−1 情報の価値

8−3−2 適用事例

第3部 リスクを管理する

はじめに

予防原則とリスク評価

リスク管理の諸原則

リスク管理の利用

9.リスク管理の考え方

9−1 等リスク原則

9−1−1 目標リスクレベルの設定

9−1−2 デラニー条項

9−1−3 日本におけるリスク基準の導入

9−1−4 単純な線引きを超えて

9−2 費用効果分析

9−2−1 健康リスク削減政策の費用効果分析

9−2−2 費用効果分析の使い道

9−2−3 費用便益分析と費用効果分析

9−3 費用便益分析

9−3−1 費用便益分析とは

9−3−2 費用便益分析の具体例

9−3−3 便益の測定

9−3−4 費用便益分析の厚生経済学的基礎

9−3−5 欧米行政機関における利用状況

9−4 比較リスク手法

9−4−1 概要

9−4−2 プロセスと組織

9−4−3 問題領域リストの開発

9−4−4 評価およびランキングの方法

9−4−5 米国での状況

9−4−6 日本の状況

9−5 リスク認知

9−5−1 リスク認知研究のねらい

9−5−2 定式化されたリスク成分の認知

9−5−3 そもそも公衆のリスク成分は専門家と同じなのか

9−6 予防原則

9−6−1 予防原則とは

9−6−2 EUのガイドライン

9−6−3 予防原則のジレンマ

9−7 公平性への配慮―リスク管理における社会的・生物学的弱者

9−7−1 問題の背景

9−7−2 社会的弱者への配慮

9−7−3 生物学的弱者への配慮

9−7−4 課題と展望

10.技術的アプローチ

10−1 リスク管理におけるクリーナプロダクション

10−1−1 クリーナプロダクション(CP)技術の醸成

10−1−2 CP技術の概念

10−1−3 企業の責務としてのCP技術

10−1−4 企業戦略としてのCP技術

10−1−5 海外におけるCP技術の現状

10−1−6 CP技術の導入にかかわる諸問題

10−1−7 CP技術の実際的応用例

10−2 リスク削減への技術的アプローチ

10−2−1 自動車排出ガス規制の歴史的背景

10−2−2 廃棄物焼却施設におけるダイオキシン対策

10−2−3 パルプ産業における排水対策

10−2−4 土壌や地下水の浄化

10−2−5 水道水のリスク管理と対策技術

11.政策的アプローチ

11−1 経済的インセンティブ

11−1−1 外部性

11−1−2 ピグー税

11−1−3 排出権取引

11−1−4 直接規制との比較

11−1−5 不確実性下のピグー税と排出権取引

11−1−6 実際の適用例

11−2 法律・裁判・責任ルール−リスクに対する法の対応

11−2−1 従来の法制度におけるリスク

11−2−2 従来の環境問題におけるリスク

11−2−3 化学物質のリスク

12.リスク管理のためのツール

12−1 レスポンシブルケア

12−1−1 レスポンシブルケアとは

12−1−2 背景

12−1−3 歴史

12−1−4 活動の内容

12−1−5 実施の方法

12−1−6 具体的活動と成果

12−1−7 今後の課題

12−1−8 その他の関連自主活動

12−2 環境会計

12−2−1 環境会計とは何か

12−2−2 環境コストの分析

12−2−3 内部環境会計(環境管理会計)

12−2−4 外部環境会計

12−3 ライフサイクルアセスメント

12−3−1 ライフサイクルアセスメント(LCA)の概念

12−3−2 LCA手法の標準化

12−3−3 LCAの実施方法

12−3−4 活用事例

12−4 リスクコミュニケーション

12−4−1 リスクコミュニケーションとは

12−4−2 リスクコミュニケーションとリスクマネジメント

12−4−3 リスクコミュニケーションの限界

12−5 規制影響分析とその国際的動向

12−5−1 規制影響分析とは何か

12−5−2 規制立案過程における規制影響分析

12−5−3 規制影響分析の基本的な構成

12−5−4 規制影響分析の水準の実際

12−6 国際的なリスク管理の枠組み

12−6−1 化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)

12−6−2 経済協力開発機構(OECD)

12−6−3 化学物質関連の環境国際条約など

付 録

索 引 |

雑感218-2003.5.26「安倍川製紙の下水道訴訟-静岡市完敗-」

やや旧聞に属するが、安倍川製紙が静岡市を訴えていた訴訟は、一審、二審とも市が敗訴、静岡市は上告と言っていたが、結局上告はあきらめ判決は確定した(2002.12.08)。

この問題は実に古く、しかし極めて重要である。この判決の考え方を広く知って頂きたい。

今でも、静岡市のような考え方で下水道運営をしている自治体があり、嘘の説明をして、工場排水の下水道への接続を強制し、高い料金を徴収しているのは事実だが、静岡市が裁判でも勝てると思っていたとすれば、“世の中の流れを知らない”としか言いようがない。安倍川製紙のような考えに徹すれば、企業は廃水処理費をもっと節約できる。この課題は、私の研究の出発点でもあった。

因縁の下水道法第10条

訴えと判決の内容をかいつまんで説明しよう。

安倍川製紙は排水を下水道に放流してきた(静岡市高松処理場高松処理区)。しかし、度重なる下水道料金の値上げに耐えきれなくなり、自己処理で下水処理場並みの水質の排水にできるので、下水道ではなく河川に直接放流する許可を静岡市に求めた(口頭:1995年12月)が、静岡市は認めなかった。

その根拠は、下水道法第10条1項の「利用強制」である。静岡市は第10条を盾にとって、下水道に放流すべし、河川に直接放流してはいけないと言ったのに対して裁判を起こし、今回安倍川製紙の主張が認められたのである。

実は、この下水道法第10条こそが、私が10年以上も戦い続けた対象だった。そして、完勝とまではいかないが、辛勝程度に私は勝った筈だった。それにも拘わらず、まだ、静岡市のような自治体が跡を絶たない。

支払われた下水道料金の金額

下水道法第10条の説明に入る前に、安倍川製紙がどの程度の下水道料金を支払っていたかを、裁判資料から見ておこう(*文末internet)。ざっと、年間数億円。企業が黙って役所の言うなりになれない事情は理解できる。

表 安倍製紙が支払った下水道料金

|

年度 |

超過下水量に対する料金単価(円/トン) |

年間放流下水量(百万トン/年) |

支払い金額(億円) |

|

昭和54 |

14 |

6.8 |

0.96 |

|

昭和55 |

23 |

6.6 |

1.56 |

|

昭和56 |

32 |

5.8 |

1.85 |

|

昭和59 |

43 |

3.1 |

1.4 |

|

昭和60 |

63 |

2.7 |

1.67 |

|

昭和63 |

85 |

2.6 |

2.17 |

|

平成1 |

97 |

2.7 |

2.64 |

|

平成4 |

127 |

2.7 |

3.41 |

|

平成5 |

146 |

2.7 |

4.01 |

|

平成7 |

直接河川への放流許可を口頭で求めた |

|

平成8 |

190 |

2.6 |

5.04 |

|

平成10 |

河川放流の許可を文書で申請 |

|

平成12 |

235 |

|

|

|

平成11 |

一審判決 |

|

平成14 |

二審判決 |

平成8年度(2000年度)では、1トン当たり190円、さらに平成12年度には1トン235円に値上がりしたようで、年間6億円の支払いになる。

では、工場が独自に処理した場合の費用はいくらか?ここには書かれていないし、状況によって大きく変わるのだが、安倍製紙が下水道に放流していた排水の水質が、COD 300 ppm、BOD 300 ppm程度なら、約3分の1かという感じである。

安倍川製紙は5億円の脱色装置もつけたということだから(水系ニュース No.216)、多分工場独自の処理効果は下水道へ放流するより良いと思う。

下水処理より効果が良く、費用も安いのに、なぜ静岡市は下水道に放流しなければならないと言うのか。それは、下水道料金による収入が減るのを防ぎたいがためであるが、その根拠が下水道法第10条である。

利用強制

下水道法第10条1項は「利用強制」を定めている。つまり、下水道区域ではすべての人が排水を下水道に放流すべしというものである。

なぜ、こういう条項があるかと言えば、下水道整備ができても、それに接続せず今まで通り汚水を河川に流すのでは水質汚濁防止の効果が上がらないからである。ところが、第10条1項には、但し書きの例外規定がある。(これを第10条但し書きと言う)。

10条但し書きを巡る攻防

応用化学を卒業した私が土木工学(東大工学部都市工学科)に移って、最初に出くわした大きな仕事が、東京都の浮間下水処理場の調査であった。その過程で、工場排水と家庭下水を同じ処理場で処理すべきではないという結論に達し、「共同処理反対」という立場を鮮明にした。

その理由は、

1)技術的には、工場が自己処理をすれば排水の性質にあった処理法を選ぶことができるが、下水処理場には「活性汚泥処理」という一つの方法しかないこと。工場は必ずしも排水処理に頼らなくとも、生産工程の見直しで排水負荷を減らすことができること。

2)経済的には、下水道処理は非常に高い。

3)法律的には、工場の排水処理責任が工場から公共下水道管理者に移る。

ということだった。

「共同処理反対」は大きな世論になり、特に、流域下水道反対運動の、反対論拠の主軸になっていった。流域下水計画では、大量の工場排水を下水道で処理することになっていたからである。

「下水道で工場排水を処理することがいい」ということが技術的、論理的に破綻したとき、旧建設省(旧建設省下水道部)は下水道法第10条で「利用強制」がかかっているから、すべての工場排水は下水道に放流すべきであると主張した。それに対し、私は「但し書き」があるではないかと主張した。建設省は「但し書き」はそういう場合には使えないと主張した。

改正下水道法試案を作った

そうですか、それなら「下水道法を変えて頂きましょう」というわけで、私は下水道法研究会を法律家と一緒に組織し、ほぼ2年かけて、下水道法改正試案を作成した。それをもって、全国的な運動を展開しはじめた。国会に提出する考えであった。この改正運動は勝てると、私は思っていた。なぜなら、公害を心配する市民運動の主張と企業の利益が一致していたからである。

そのときである。建設省は10条但し書きの解釈を変えると発表したのである。つまり、下水処理場放流水と同じ水質を担保できる場合には、下水道に放流する義務を負わない、利用強制はできないという解釈を示したのである。そのことは、流域別下水道整備総合計画指針解説に書き込まれ、流域下水道計画では当たり前のことになったのである。

二枚舌

ところが、下水道関係者は、住民運動の弱いところや、小さな企業には「第10条1項で利用強制がかかっている」と説明し、工場排水を下水道につながせてきたのである(大企業の場合は、下水道へつながないという要求を認めてきたことは、以下に書いた通りである。―――拙著「下水道 水再生の哲学」、朝日新聞社、すでに絶版)。

今回の判決を読むまで気がつかなかったが、建設省が出している平成5年版の「逐条解説下水道法」には、「但し書きの適用はまずい」と書かれていたという。これも、静岡市の主張の根拠になっていた。(工場排水を下水道につなぐことで、土木工事は大きくなるから、何とかつなぎとめたい下水道関係者は、そっとこの記述を残しておいたのだろう、実に20年も)。

ところが、平成13年に出された「逐条解説下水道法」では、この解説がなくなったという。安倍川製紙の裁判で、二枚舌が表に出てしまい、慌てて修正したものと見える。とうとう二枚舌も通じなくなってきた。

今後

表をもう一度みてほしい。放流許可申請を口頭でしてから、すでに7年、文書での申請から4年たっている。この間の下水道料金20〜30億円の返済を求める裁判が提訴されるか否かに注目したい。

下水道法第10条第1項(下線部が但し書きである)

(排水設備の設置等)

第10条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

1.建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者

2.建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者

3.道路(道路法(昭和27年法津第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者 |

静岡地裁での判決文:

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/641CD7BB5D52FF7949256B5A00077A16/?OpenDocument

(http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/にアクセスし、“検索”をclickし、キーワードとして“排水設備”と判決日に“13年11月30日”を入れると、上のページになる。

原稿のお知らせ

岩波講座「環境経済・政策学」第8巻「環境の評価とマネジメント」(3400円+tax)が刊行され、その中の1章(約30頁)を中西が書きました。

中西の分担:

第7章 環境リスク評価

7.1 環境リスク評価の必要性

7.2 人の健康リスク評価法

<コラム>ダイオキシンのリスク管理

7.3 人の健康リスクの間接的評価手法

<コラム>QOLを受け入れるまでの逡巡

7.4 生物の階層とリスク

7.5 生態リスク評価

<コラム>population-level リスク

他の内容:

序章「環境研究の広がりと課題」

第1章「プロジェクト評価論からみた環境評価と環境マネジメント」(北畠能房)

第2章「環境経済統合勘定」(鵜野公郎)

第3章「環境評価手法の具体的展開」(栗山浩一)

第4章「環境会計」(國部克彦)

第5章「環境監査と環境報告書」(水口剛)

第6章「公共部門における環境会計」(河野正男)

第8章「環境リスクマネジメント」(酒井泰弘)

雑感217-2003.4.22「亜鉛の海域環境基準値が0.007ppm(mg/L)って、本当?」

個人的な事情と出張のため、「雑感」をしばらく休みます。次回更新は、2003年5月27日の予定です。

環境省中央環境審議会の水環境部会の下にある専門員会が、亜鉛などいくつかの化学物質について、生態リスク制御を目的とした環境基準値を決めて、答申するという。

その値が、亜鉛については海域において、7μg/L(0.007ppm)と聞いて、びっくり仰天してしまった。

(http://www.env.go.jp/council/09water/y094-03.html)

因みに水道水質基準値は 1ppmである。水道槽水質基準値は、水の白濁を防ぐことを目的として決められたものだから、この値が生態系保全を目的とした値と同じである必要はないのだが、それにしても、どうしてこんなに厳しい値を設定するのかと、驚いてしまったのである。

海域は 0.007ppmだが、淡水域は 0.030ppmである。

これまで、我が国では人の健康のみが環境基準を決める根拠になっていた。それを脱却して、生態系保全を目的とした環境基準値を決めようという動きが出てきた。その初めてがこの亜鉛(他にいくつかあるらしい)である。

生態系保全を目標にすることは、大いに賛成である。しかし、最初に出てきた物質が亜鉛で、しかもこの数値の厳しさに驚き、かえって何のための環境基準値?という疑問が大きくなった。

水道水中の亜鉛はなぜ高いか?

下水道のことを手がけていた頃、亜鉛という物質について、随分考えさせられた。

下水汚泥を農地還元すると、亜鉛の濃度が高くて、植物の成長阻害を起こす。白化現象という。なるべくリサイクルしたいので、何とか汚泥の農地還元ができないか考えて、亜鉛の原因を探っていった。

当然のことながら、下水中の亜鉛濃度が高い(1ppm程度)。何か流れ込むか?と考えたが、実は水道水の濃度が高いことが分かった。

では、河川水は?と調べると、これはえらく低い。浄水場は?と調べると、浄水場から送られる水道水中の濃度は低く、多くは家庭内、時には輸送中の管内で高くなることが分かった。特に新築住宅では、例外なく高く、時には白濁することもあった。

つまり、亜鉛は鋳鉄製の水道管の防食用に使われていて、それが溶けてくるのだった。

(もう手に入らないかもしれないが、この議論については、中西準子対談シリーズ、「小島貞男さん、日本の水道はよくなりますか?」(亜紀書房)に詳しい)。

亜鉛は面白い金属である

我が国での亜鉛の使用量は、65万トンくらい(10年くらい前の数値で、すみません)。これらは、全量環境中に出る。というのは、すべての亜鉛が、鉄の腐食防止に使われているからである。その意味で、亜鉛がどの程度環境に影響を与えているのかについて調べることは大事だと思う。

しかし、一方で、極めて有用な材料であることは間違いがない。亜鉛を使わなければ、鉄は使えないからである。

また、亜鉛は、ほとんどすべての高等動物にとって、必須元素である。現在、我が国では、若者の亜鉛欠乏症が問題になっている。人間だけでない、家畜なども亜鉛が一定以上なければ生きることができない。欧米の牧場主にとっては、亜鉛は塩みたいなものだという話を聞いたことがある。

超過地点

淡水域で 0.03ppmという基準値を設定したと仮定した際、この値を超える地点数が2600、海域で900ほどあると、専門委員会資料には書かれている。

私は、あまり勉強しておらず、総数がどの程度か分からないのだが、感じとしては測定点の1から2割程度が超過地点のようである。

これらのほとんどは、鉱山からの排水が流入する区域だと聞いている。しかも、今活動をしている鉱山は少なく、かつての鉱山であるという。もし、そうだとすれば、かなりの費用がかかるのではなかろうか?山を処理するみたいな作業になるのだろうから。

現実はどうなっているの?

海域はもっと厳しいのだが、基準値を設定すれば、どのように環境が変化し、それがどれほど良くなるという姿を示すべきではなかろうか?

新規物質なら、ビーカー試験から影響を予測するという難しい仕事がある。しかし、この亜鉛は、百年は流れているのではなかろうか?それなら、現場から影響を知ることができるであろう。

専門員会の報告をみると、ほとんどがビーカー試験の話だが、ひとつだけ現実の川の生物に触れた部分がある。

「平成13年度に環境省が宮城県に委託して実施した調査結果によれば、比較的高濃度の亜鉛およびカドミウムが検出された地点においては、単位面積あたりの底生動物の総個体数および主要出現種の個体数が、自然条件がほぼ同じと考えられる近傍(距離3km程度)の地点と比較すると4分の1以下になっている。同様に、単位面積当たりの底生動物及び主要出現種の総質重量も250分の1以下になっている」。

こういう調査でいいかどうかは、はっきり分からないが、この種の調査をもってして、3km区間に、例えば、4分の1ということが、我々が守りたいと考えている環境からほど遠いものなのか、規制によって得られる結果が、それに支払う金額に見合うものなのかの議論が必要である。

ただ、この記述で、ひとつ納得できないことがある。確か、この文章を以前見たときは、この

3km離れた地区の地名があり、そこもまた、この基準値 0.03ppmよりは、かなり高かったからである。そのことは、少なくとも

3km離れた地点の濃度でいいということを意味しているのではないか?(それをベースに論を進めているのであるから)。

どうしてもリスクベネフィット解析が必要

生態リスク規制は、人の健康リスク以上に、何を回復するための規制か、それに支出する費用は得られるものと見合うかの議論が必要だと思う。

そうでなければ、きりがないからである。うっかりすると、川にお金を捨てるようなことになると思う。

はじめての生態リスク規制なら、そこをきちんと抑えたらどうだろう。

産総研・化学物質リスク管理研究センターの宮本健一研究員は、カドミウムや亜鉛の濃度が高い河川を見て回っている。環境省の専門委員会での議論の通り、ミジンコや藻類の無影響濃度は、非常に低い値になり、多くの水域が、我々の用語では「懸念レベル」ということになる。

しかし、本当に規制しなければならないとすれば、べらぼうに費用がかかる。しかも、汚染源はむしろ過去の人間活動に起因することが多い。こういう場合は、ミジンコがどうのというようなことではなく、本当に何を守るべきかという視点で規制を考えた方がいい。では、その現場では何が起きているのか、それをまず見てから問題を整理しよう、と我々は考えた。

宮本さんが訪ねた中には、数百年前から日本人が採掘を始めた鉱山もあった(今は廃止)。そこでは、山からしみ出してくる水を処理する施設が動いていて(管理人あり)、その費用の大半は国(県や市がどの程度関与しているかははっきりせず)が負担し、最後に関係した企業も一部負担しているという。

現実を見てほしい

専門委員会の議論を議事録で見る限り、最初から最後まで、ビーカー試験である。もう一つあるのは、カナダでこういうクライテリア、米国でこういう値というものである。

カナダは、亜鉛含有量高い土壌が多い国で、亜鉛だけでなく、銅も高いのだが、ある場所では、建物を建てただけで、銅や亜鉛の流出が始まるという。それは、空気にさらされる前は、硫化銅で不溶性であったものが、酸素に触れて硫酸亜鉛になり、溶出するからである。そういう広大な大地を抱えていて、実に気長に一つひとつ対策をたてている。まず、草を植えるとか。

最後に

以下のことに気をつけてほしい。

1.亜鉛は分子ではなく、元素である。

例えばホルムアルデヒドが、養殖場で使われていて、海域の自然を壊すという話がある。ホルムアルデヒドは、化学記号でHCHOとなる、分子である。その構成元素は、炭素C、酸素O、水素Hである。

ホルムアルデヒドが禁止された場合、もし、その禁止が環境を守るために必要だとして、人は、ホルムアルデヒドの代替物を作り出す。その際、ホルムアルデヒドが悪いから、炭素を禁止しようとか、水素を禁止しようとかは言わない。もし、そんなことをしたら、代替物は作れない。

亜鉛は、この元素である。元素はこの地球上に100を少し超える程度しかなく、しかも、我々の周囲にあり、通常使える元素は40種程度しかない。その中に、一つが亜鉛である。亜鉛を規制することは、ホルムアルデヒドを規制することと同等ではなく、炭素を規制することに近い。

2.亜鉛は極めて重要な工業材料である。

3.亜鉛は必須元素である。

4.有機物は、燃焼や生物反応でゼロにできるが、亜鉛はどんなことしてもなくならない。対策は、移動だけになる。

一言で言えば、今回の環境省専門委員会の考えは、随分センスがないという印象である。はじめて生態リスク規制をしようというのに、必須元素なのだから。現実から学び、現実と格闘するという姿勢がないから、こういうことになると思う。

雑感216-2003.4.14「SARS(重症急性呼吸器症候群:新型劇症肺炎)のリスク」

国別死亡率のちがい

感染経路も原因も必ずしも明らかになっていないので、もとよりそれほどリスク評価ができるわけではないが、分かる範囲で考えてみたい。

まず、患者の死亡率を見てみる。

状況はどんどん変わっているが、2003年4月10日現在のWHOの報告であるとして、厚生省ホームページにupされているデータを基にする。

世界全体で患者数2781人、死亡者111人で、死亡率は100人に4人(4%)。この発症者のほとんどが中国(香港を含む)である。

国別に患者の死亡率を見ると、中国(香港を除く)4.3%、香港3.0%、シンガポール7.1%、ベトナム6.5%、カナダ10.3%、米国0%となっている。カナダの患者数は97人であるが、死亡率が非常に高く、米国での患者数は154人であるが、いまのところ死亡者はゼロである。

この数値から、二つのことに気付く。1)地理的に見て、日本がゼロの筈がない(患者が20数名いるという話は伝わっているが、それでも少ないように思う)、2)米国での死亡率の低さから、治療のレベルともう一つは発見率が国の医療水準を示しているのではないかということである。

カナダにおける死亡率の高さは、気温の低さを考慮しても意外だが、WHOでは、この原因として、感染者が比較的高齢でかつ、他の病気の患者であったということを指摘している。米国の患者は、7人を除くすべてが、アジアへの旅からの帰還者である。

それをおくとして、米国のデータは、他の国ではもっと患者がいるのではないかということを推察せしめる。

感染力は小さいが、感染速度が速い

空気感染か、飛沫感染かも分かっていないのだが、WHOは以下のような推定をしている。

1. 感染者が道を歩いていて、通りすぎた場合に感染するリスクは、非常に小さい。

2. 感染者が飛行機に乗り合わせた場合の感染リスクは、100万分の1程度である。

そして、多くの医学者が、感染力はそれほど強くはないと言っている。少なくとも、インフルエンザより感染力は弱い。しかし、感染の早さが異常に早く、これが原因とされるウイルスの性質によるものか、今の、人間の生活様式によるものか、人々が自然のものに対する免疫力を失っているせいかは分からない。

日本にはもっと多いのでは?

いずれにしろ、日本ではもっと感染者が多いのではないか、日本に入れないための水際対策と、国内の感染者の発見に力をいれた方がいいと思う。

トップページに戻る